Entender o que acontece no cenário internacional é um grande desafio. Por que alguns países entram em guerra enquanto outros constroem alianças? Por que determinados líderes escolhem negociar, enquanto outros optam pelo confronto? E até que ponto a estrutura do sistema internacional limita a liberdade dos Estados?

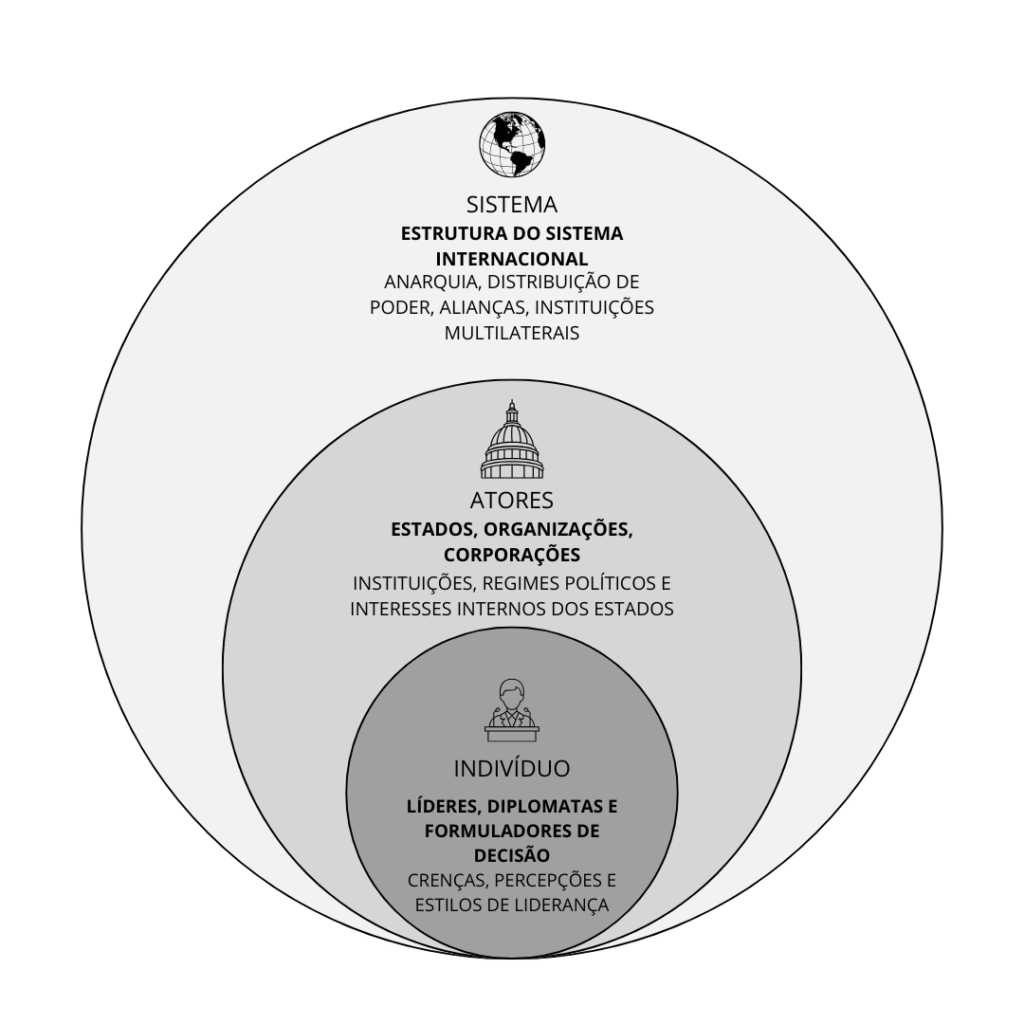

Para responder a perguntas como essas, os estudiosos de Relações Internacionais desenvolveram uma ferramenta essencial: os níveis de análise. Eles funcionam como diferentes lentes de observação, que permitem examinar um mesmo fenômeno em várias camadas:

- O nível individual, centrado nos líderes, diplomatas e pessoas cujas escolhas influenciam diretamente os rumos da política externa.

- O nível estatal, que olha para dentro dos países e analisa instituições, regimes políticos, coalizões de interesse e pressões sociais.

- O nível sistêmico, que foca na estrutura internacional — marcada pela anarquia, pela distribuição de poder entre Estados e pelas instituições multilaterais.

Essas três camadas não competem entre si; ao contrário, se complementam. Ao combinar diferentes níveis, é possível transformar fatos isolados em explicações completas, capazes de mostrar não apenas o “o que” aconteceu, mas também o “por que” e o “como”.

Esse recurso é particularmente valioso para quem atua com análise de conjuntura e risco político, pois permite identificar tanto as motivações de curto prazo (como uma decisão presidencial) quanto os padrões de longo prazo (como a ascensão de novas potências ou crises econômicas internacionais).

O que são níveis de análise em Relações Internacionais (e por que importam?)

Em termos simples, os níveis de análise são formas de organizar a investigação sobre a política internacional. Cada nível destaca variáveis diferentes e ajuda a construir hipóteses mais claras sobre o comportamento dos atores internacionais.

Exemplo prático: imagine a Guerra da Ucrânia.

- Pelo nível individual, podemos olhar para as crenças e percepções de Vladimir Putin ou Volodymyr Zelensky.

- Pelo nível estatal, a análise se volta para a política doméstica russa, as instituições de segurança ucranianas ou as pressões da sociedade civil.

- Pelo nível sistêmico, entram em cena a expansão da OTAN, a distribuição de poder militar na Europa e o papel de potências como Estados Unidos e China.

Ao escolher apenas um nível, corremos o risco de simplificar demais a realidade. Esse é o chamado erro de nível: atribuir a responsabilidade por um fenômeno complexo a uma única dimensão. É por isso que os melhores estudos e diagnósticos em Relações Internacionais costumam usar uma abordagem multinível, articulando fatores pessoais, internos e estruturais.

Além disso, o conceito de níveis de análise também tem importância teórica. Kenneth Waltz, em sua obra clássica Man, the State, and War (1959), destacou três imagens, o homem, o Estado e o sistema internacional, como formas de organizar as explicações sobre as causas da guerra. Essa tipologia inspirou gerações de pesquisadores e se tornou um marco para o campo das RI.

Em resumo, os níveis de análise são uma ferramenta indispensável para:

- Estruturar investigações acadêmicas;

- Apoiar relatórios de análise de conjuntura;

- Ajudar formuladores de políticas e profissionais a entender o que realmente está em jogo em cada crise ou oportunidade internacional.

Nível Individual: liderança, crenças e percepção

O nível individual é o ponto de partida da análise em Relações Internacionais. Ele parte da ideia de que as decisões de pessoas específicas podem mudar o rumo da história. Presidentes, chanceleres, diplomatas, generais, negociadores e até mesmo empresários globais são atores cujas escolhas influenciam diretamente os acontecimentos internacionais.

Conceitos-chave

- Tomada de decisão: líderes enfrentam dilemas complexos e precisam decidir rapidamente em cenários de incerteza.

- Crenças e percepções: visões de mundo, ideologias e experiências pessoais moldam como cada líder interpreta uma crise.

- Psicologia política: fatores cognitivos, como vieses e heurísticas, podem levar a erros de cálculo ou má percepção (misperception).

- Estilos de liderança: alguns líderes são mais conciliadores e pragmáticos, enquanto outros tendem a agir de forma confrontacional.

Nesse nível, a política internacional é explicada a partir da ação humana, com ênfase nas escolhas, percepções e limitações psicológicas dos indivíduos.

Como analisar (perguntas-diagnóstico)

- Quem são os principais tomadores de decisão?

- Quais crenças ou ideologias orientam suas escolhas?

- Que fatores psicológicos ou vieses podem distorcer a percepção da realidade?

- O líder está cercado por conselheiros diversos ou por um grupo fechado que reforça sua visão de mundo?

Essas perguntas ajudam a identificar o quanto a política externa de um país pode ser personalizada pelo perfil de seu líder.

Exemplos históricos e contemporâneos

- Crise dos Mísseis de Cuba (1962): a habilidade de John F. Kennedy em resistir às pressões militares e buscar canais diplomáticos foi decisiva para evitar uma guerra nuclear.

- George W. Bush e a Guerra do Iraque (2003): a convicção pessoal de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, somada ao trauma dos atentados de 11 de setembro, influenciou a invasão.

- Volodymyr Zelensky e a guerra na Ucrânia (2022–): seu estilo comunicativo, carismático e digital foi essencial para mobilizar apoio internacional contra a invasão russa.

- Luiz Inácio Lula da Silva na diplomacia brasileira: sua habilidade pessoal em criar pontes políticas e sua visão de multipolaridade influenciam o modo como o Brasil atua em fóruns como o G20 e os BRICS.

Limitações do nível individual

Embora valioso, o nível individual tem limitações:

- Ele pode superestimar a importância dos líderes, ignorando fatores domésticos e sistêmicos.

- Explicações centradas apenas na “personalidade” podem cair em narrativas simplistas, sem considerar instituições ou estruturas internacionais.

O nível individual lembra que, mesmo em meio a estruturas complexas, as pessoas importam. As crenças, percepções e escolhas de líderes podem acelerar crises, abrir janelas de cooperação ou bloquear oportunidades de paz.

Nível Estatal: instituições, regimes e economia política doméstica

Se no nível individual destacamos as escolhas dos líderes, o nível estatal desloca a análise para o que acontece dentro do país. Esse nível considera que a política externa não nasce no vazio, mas é resultado de fatores domésticos como instituições políticas, regime de governo, pressões sociais e interesses econômicos.

Conceitos-chave

- Regime político: democracias e autocracias tendem a se comportar de formas distintas nas RI. Democracias podem sofrer maior pressão da opinião pública, enquanto regimes autoritários concentram decisões em elites restritas.

- Instituições e burocracias: Ministérios de Relações Exteriores, Defesa, Comércio e organismos legislativos influenciam a formulação e execução da política externa.

- Interesses econômicos e sociais: setores exportadores, sindicatos, grupos empresariais e movimentos sociais podem pressionar governos em busca de políticas específicas.

- Coalizões e ciclos políticos: partidos, eleições e crises domésticas muitas vezes explicam por que um Estado age de determinada forma no cenário internacional.

Nesse nível, a política externa é vista como um reflexo das disputas, interesses e arranjos internos de cada país.

Como analisar (perguntas-diagnóstico)

- Qual é o tipo de regime político vigente? Democracia, autocracia ou híbrido?

- Como funcionam as instituições internas de tomada de decisão?

- Quais interesses econômicos estão em jogo (agronegócio, setor industrial, lobby financeiro)?

- Existe apoio popular ou resistência às iniciativas externas do governo?

- Quais são as burocracias dominantes (Itamaraty, Forças Armadas, Congresso)?

Essas perguntas ajudam a revelar quem realmente influencia as decisões internacionais de um Estado.

Exemplos históricos e contemporâneos

- Estados Unidos (2003): a decisão de invadir o Iraque envolveu pressões do Congresso, da opinião pública pós-11 de setembro e de setores de defesa e energia.

- União Europeia: a política comercial é fortemente moldada por grupos empresariais e agrícolas, que conseguem influenciar as negociações de tratados.

- China: a combinação entre Partido Comunista, burocracia estatal e metas econômicas de longo prazo explica sua postura assertiva no comércio e no Mar do Sul da China.

- Brasil: a política externa sofre impacto direto de fatores domésticos. O agronegócio, por exemplo, tem grande peso na defesa de acordos comerciais, enquanto movimentos sociais e ONGs influenciam agendas ambientais e de direitos humanos.

Limitações do nível estatal

Apesar de oferecer uma análise mais densa que o nível individual, este recorte também tem suas limitações:

- Pode ignorar pressões do sistema internacional, como alianças militares ou crises financeiras internacionais.

- Às vezes, supervaloriza a política interna, deixando em segundo plano as restrições externas.

O nível estatal mostra que os países não são caixas-pretas. O que se passa dentro de suas fronteiras, instituições, regimes, interesses econômicos e sociais, é determinante para entender sua atuação fora delas.

Nível Sistêmico: anarquia, distribuição de poder e polaridade

O nível sistêmico é aquele em que o olhar se afasta das particularidades dos líderes ou das instituições domésticas e foca na estrutura do sistema internacional como um todo. Aqui, a principal premissa é que vivemos em um ambiente de anarquia: não há um governo mundial capaz de impor regras de forma centralizada. Isso significa que os Estados atuam em um sistema descentralizado, no qual a distribuição de poder é o fator central para explicar cooperação ou conflito.

Conceitos-chave

- Anarquia: ausência de uma autoridade internacional que garanta segurança. Esse vazio obriga os Estados a priorizarem sua própria sobrevivência.

- Distribuição de poder: também chamada de polaridade — pode ser unipolar (um poder dominante), bipolar (duas grandes potências) ou multipolar (vários polos de poder).

- Balança de poder: os Estados buscam equilibrar ameaças formando alianças militares ou aumentando seu poder econômico e tecnológico.

- Instituições e regimes internacionais: mesmo em um sistema anárquico, organizações como a ONU, a OMC ou a OTAN reduzem incertezas, promovem cooperação e estabelecem regras compartilhadas.

- Interdependência econômica: fluxos de comércio e finanças que, embora promovam benefícios mútuos, também geram vulnerabilidades.

Nesse nível, a política internacional é explicada como resultado de forças estruturais que afetam todos os países, independentemente de suas preferências internas.

| Nível | Foco Principal | Perguntas-chave | Exemplos |

|---|---|---|---|

| Sistêmico (Topo da Pirâmide) | Estrutura do sistema internacional: anarquia, distribuição de poder, alianças, instituições multilaterais | – Qual é a configuração da ordem internacional? (uni, bi ou multipolar) – Quais são os principais polos de poder? – Como a interdependência e as instituições moldam a cooperação/conflito? | Guerra Fria (bipolaridade EUA–URSS) Ascensão da China BRICS e G20 |

| Estatal (Meio da Pirâmide) | Instituições, regimes políticos e interesses internos dos Estados | – Como o regime político influencia as escolhas externas? – Que setores econômicos ou burocracias pressionam as decisões? – Quais coalizões internas moldam a política externa? | Política comercial da UE (agronegócio, indústria) Lobby do agronegócio no Brasil Pressões domésticas nos EUA na Guerra do Iraque |

| Individual (Base da Pirâmide) | Líderes, diplomatas e formuladores de decisão: crenças, percepções e estilos de liderança | – Quem são os principais tomadores de decisão? – Quais crenças ou visões de mundo orientam suas escolhas? – Há erros de percepção ou vieses cognitivos? | Kennedy na Crise dos Mísseis Zelensky na guerra da Ucrânia Lula e sua diplomacia presidencial |

Como analisar (perguntas-diagnóstico)

- Qual é a configuração atual da polaridade internacional (uni, bi ou multipolar)?

- Quais são os principais centros de poder e como eles se relacionam?

- Existem instituições multilaterais que limitam ou moderam os conflitos?

- Até que ponto a interdependência econômica aumenta a cooperação ou gera novas tensões?

- Há mudanças estruturais (como a ascensão da China, a expansão dos BRICS ou crises climáticas) que reconfiguram o sistema?

Essas perguntas ajudam a situar qualquer análise no contexto mais amplo das relações de poder no campo internacional.

Exemplos históricos e contemporâneos

- Guerra Fria (1947–1991): exemplo clássico de bipolaridade, com EUA e URSS disputando influência internacional.

- Pós-Guerra Fria (1991–2008): momento de unipolaridade, marcado pela hegemonia dos Estados Unidos.

- Mundo contemporâneo (2020–2025): tendência crescente para uma multipolaridade, com EUA, China, União Europeia, Rússia, Índia e coalizões como os BRICS disputando espaço.

- Crise climática: um desafio sistêmico que transcende fronteiras e só pode ser enfrentado por meio de cooperação internacional.

- Brasil no sistema: sua atuação em fóruns como ONU, G20 e BRICS mostra como países de médio porte buscam ampliar influência em meio a uma ordem em transformação.

Limitações do nível sistêmico

Apesar de explicar grandes tendências, este nível também tem suas restrições:

- Pode parecer determinista, ignorando o papel de líderes ou das disputas internas dos Estados.

- Nem sempre consegue explicar por que países com posições semelhantes no sistema adotam políticas externas diferentes.

O nível sistêmico lembra que nenhum país age isoladamente. A estrutura de poder internacional e a anarquia condicionam as escolhas dos Estados, definindo os limites, e também as oportunidades, da ação internacional.

Como articular os níveis: guia prático de análise multinível

Até aqui vimos que cada nível de análise (individual, estatal e sistêmico) oferece um ângulo distinto para compreender a política internacional. Mas, na prática, fenômenos complexos raramente podem ser explicados apenas por um deles. É justamente aí que entra a análise multinível: um método que combina as diferentes perspectivas para oferecer diagnósticos mais completos.

Por que articular níveis?

- Evita o erro de nível, quando se tenta explicar tudo a partir de uma única dimensão (ex.: dizer que “a guerra na Ucrânia aconteceu só por causa de Putin”, ignorando fatores domésticos e sistêmicos).

- Permite identificar mecanismos de interação: como escolhas pessoais se combinam com pressões internas e estruturas internacionais.

- Enriquece a análise aplicada, seja em relatórios de conjuntura política, seja em estudos para a formulação de política externa.

Estratégias práticas

- Comece pela pergunta causal

→ Em vez de escolher um nível favorito, pergunte: “Qual a melhor forma de explicar esse fenômeno?”. - Construa hipóteses por nível

→ Ex.: No caso de uma crise internacional:- [Individual] decisões de um líder ou erro de cálculo.

- [Estatal] pressões internas de setores econômicos ou militares.

- [Sistêmico] mudanças na distribuição de poder ou alianças.

- Identifique evidências em cada camada

→ Discursos de líderes, dados sobre partidos ou burocracias, indicadores econômicos, números sobre gastos militares e comércio internacional. - Conecte os mecanismos

→ Mostre como cada nível influencia os outros. Por exemplo:- A crença pessoal de um líder (nível individual) pode ser reforçada por pressões domésticas (nível estatal) e limitada pela configuração do sistema internacional (nível sistêmico).

Ferramenta didática: checklist rápido

- Quem são os indivíduos-chave?

- Quais são os interesses e instituições internas que moldam a política?

- Como está a distribuição de poder internacional e quais instituições moderam o sistema?

- Os três níveis contam a mesma história ou apontam explicações diferentes?

A análise multinível não busca escolher um único culpado ou fator explicativo. Ela mostra que a política internacional é resultado da interação entre pessoas, Estados e estruturas internacionais. Quanto mais articulada a leitura, mais consistente será o diagnóstico e maior a sua utilidade para a tomada de decisão.